田中俊希さん

さまざまなお客さまを技術サービスで支援しているテクノプロ・グループでは、数多くのエンジニア・研究者が環境負荷の低減につながる技術開発の現場で活躍しています。今回の社員インタビューでは、太陽光のエネルギーを用いて水を分解し効率よく安全に水素を取り出す「人工光合成」という技術の実用化に向けた研究業務に従事するテクノプロ・R&D社の田中俊希さんを取材し、研究の内容や人工光合成技術の持つ可能性などについてお話を伺いました。

――本日はお時間をいただきありがとうございます。早速ですが、田中さんが現在研究されている「人工光合成」とはどのようなものか、概要を教えていただけませんでしょうか。

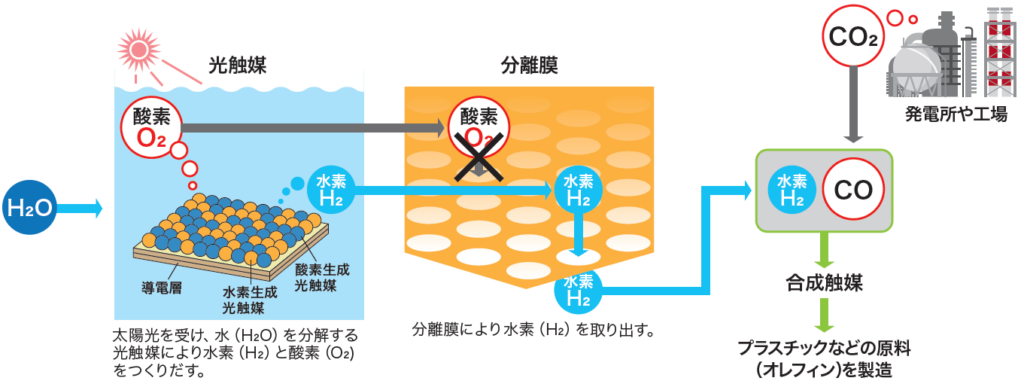

田中 人工光合成は、簡単に言えば太陽光エネルギーを用いて、水――つまりH2Oを分解して水素(H2)と酸素(O2)を取り出す技術で、植物の光合成の仕組みを模していることからこのように呼ばれています。

水素はご存じの通り燃焼する性質があり、エネルギーとして使用できるだけでなく液化して貯蔵・運搬することも可能です。さらに炭素と結合させることでメタンや樹脂材料などの化学製品も生み出せるなど、用途が非常に幅広い有用な資源です。また、酸素も同様にさまざまな形で活用できますので、水を分解し、これらの元素を取り出す技術は非常に大きなニーズがあるのです。

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/co2_plastics.html

人工光合成の基盤となる、この「水に光を当てて分解する」という技術は、1970年代に東京大学の本多健一先生、藤嶋昭先生が「酸化チタンに光を当てて水を分解する」という画期的な発見をされたことがきっかけで生まれたのですが、分解には「紫外光」――高いエネルギーを持つ紫外線(UV)を用いていました。しかし、太陽からの光に含まれる紫外線は大半がオゾン層で吸収されてしまうため、この点が簡便に大量の資源を得る手段として広く活用する上でネックになっていたのです。

そこで、地上まで届くエネルギーの低い太陽光――「可視光」とも呼びますが――を照射するだけで分解反応がどんどん進み、水素と酸素が手に入るような技術を開発しようというのが現在行われている人工光合成の研究で、私が配属されている団体には多くの企業や大学などが参画し、さまざまな角度から人工光合成に関する研究に取り組んでいます。

――その人工光合成の技術に関して、田中さんはどのような研究を担当されているのでしょうか。

田中 「太陽光で水を分解する」といっても、当然ですが単に水に光を当てるだけでは何も起きませんので、触媒となる物質を用いて分解反応を起こす必要があります。酸化チタンによる反応については、先ほどの話で触れた通り紫外光を必要としますので、太陽光だけでも効率的に水分解反応を起こすことのできる物質を見つける必要があり、私はその触媒の研究に従事しています。

市販の材料をそのまま使用しても望む反応は得られませんので、自分たちでさまざまな物質を合成した触媒を試作し、実際に光を照射して実験を行い、反応の評価を行って有望な素材を探索しています。コツコツと合成と実験を繰り返す地道な作業ではありますが、現在の職場の上司はこの分野における第一人者として知られる研究者で、その上司とのディスカッションなどを通じて高度な知見に触れることもできますので、非常にやりがいのある仕事ですね。

――人工光合成の技術が確立し、実用化されることで、社会的にはどのようなインパクトがあるのでしょうか。

田中 人工光合成の技術によって、地球上に豊富に存在している水と、私たちが常に浴びている太陽光を用いることで、温室効果ガスを排出することなく水素などの資源を得ることが可能になります。水素を大量に製造する方法のひとつに電気分解もあるのですが、再生可能エネルギーが十分に普及していない現状では、製造に使用する電力を生み出す際に化石燃料を使用してCO2を排出してしまいます。ですから、人工光合成技術によって、カーボンフリーでエネルギーや資源を生み出すことができるようになれば、地球の環境負荷を大きく減らすことにつながるはずです。

もちろん、そのためには研究室レベルでの成功に留まらず、その後の大規模製造のための技術確立が必要ですので、前工程の私たちが全力を尽くして研究を進展させなければいけません。しかし、水と太陽光を使用する人工光合成の技術的な性質を考えると、実用化の際の製造設備は極端に複雑なものにはならないのではないかと考えていますし、水資源が豊富な途上国などでも安価に導入・活用されるようになれば、環境に負荷をかけることなくエネルギー事情を大きく改善できるかもしれません。そういった意味でも非常に大きな可能性を持つ技術だと思いますので、ぜひもっと世間から注目されてほしいですね(笑)。

――人工光合成という社会的な意義の大きな研究に従事されている田中さんですが、テクノプロ・R&D社に入社されたのはどのようなきっかけでしょうか。

田中 私は学生時代、大学院で高分子材料化学を専攻し、ポリマーの機能性に関する研究を行っていましたが、卒業後は炭素材料メーカーで生産ラインの管理に関わる業務に従事していました。生産現場での仕事に大きな不満があった訳ではないのですが、自分としては大学での研究時代が非常に充実していたこともあり、そういった業務に携わる可能性を社内で模索したのですが、当時の会社では自分の希望を叶えることが難しく、最終的に転職を決意しました。

転職活動を進める中で何社かお話をさせていただいた結果、採用担当の方の印象が非常に良く、社風も自分に合いそうだなと感じたテクノプロ・R&D社への入社を決めました。実際に会社に入ってからもその印象は変わっていませんし、自分の希望していた研究業務に携わることができていますので、楽しく仕事ができていますね。

――先ほどご自身の研究業務について「地道な作業」と表現されていましたが、仕事をする上で苦労されていることはありますか。

田中 いまお伝えした通り楽しんで仕事をしていますので、私自身が苦労しているということではないのですが、研究に取り組む中で「いかに効率的に仕事を進めるか」は強く意識していますし、第三者から見ると大変なことかもしれません。

現在の職場では定時内で仕事をすることが推奨されているのですが、そもそも研究内容が難しいこともあって実験の準備や解析・評価、定期的な研究発表の準備など、やるべきことは大量にありますので、ダラダラとやっていてはとても追いつきません。それぞれの作業の質を落とさずに、空いた時間を上手にやりくりして定められた時間内で仕事を進めるのは、慣れない方には簡単なことではないと思います。

私は、「よし、こうすればこの時間が空くから、その隙間にこの作業を入れよう」といった時間のパズルを解くことがまったく苦にならないので、そこも含めて楽しく業務に取り組んでいます。おかげで、前の仕事では「残業、残業、また残業」といった生活だったのですが、いまは定時で帰れるようになって、自分の最大の趣味である読書に時間を割くことができるのが何よりも嬉しいですね。

――田中さんが仕事をする上で大切にしていることがあれば教えてください。

田中 そうですね、自分が大切だと考えているは「効率」と「信用」の2つでしょうか。

まず、「効率」ですが、効率を求めすぎて事故を起こしては意味がありませんので、そういったリスクへの備えも含めた上で、いかにして安全に最大のアウトプットを出せるかが大事だと思っています。ですから、「休憩を取ることで効率が上がるならそのほうが合理的」といった考え方で、自分なりに効率良く、質の高い仕事ができるように心がけています。

もうひとつの「信用」は、やはり仕事をする上で欠かせないものだと思いますし、いま従事している業務も1人の力ではできません。研究を進める上で、上司や同僚、別グループの方、外部の方などとのコミュニケーションは非常に重要ですし、仕事の7~8割は対人関係であると言ってもいいくらいです。人との信頼関係をしっかり作っておけば、仕事も効率的に進めることができますし、そういった環境では事故なども起こりづらくなります。だからこそ、あいさつをしっかりする、上司の方などとの対話の時間を大切にする、仕事できちんと成果を出すなど、日頃から信用してもらえる行動をとるようにしています。

――最後に、田中さんの今後の目標などがあれば教えてください。

田中 自分の将来についてはまだ模索している最中でもありますし、答えるのがなかなか難しい質問ですね(笑)。

ただ、「過去の積み重ねが現在になり、現在の積み重ねが未来になる」と思っていますので、何よりもまず、目の前の一日一日を大切に過ごすことが大事だと考えています。自分はまだまだ基盤固めが必要な段階にあるという自覚もありますので、これから基礎となる土台をしっかりと積み上げていくことで、その先にある自分の未来が見えてくるはずだと考えて、日々、自分のやるべきことに真摯に取り組んでいます。

――田中さん、本日はありがとうございました。